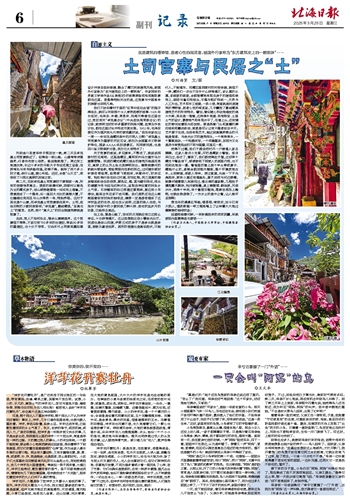

第二天,见到卓克基土司官寨时不禁眼前一亮,所有的苦楚悄然离去。美丽的梭磨河畔,西索村以暖色为主的藏式房子,依山顺势随意地一间间向上堆叠,不想竟连成了一个整体,似一座巨大无比的高楼大厦,不仅巍峨壮观而且与山水浑然一体,特别养眼。这村子其实是个山寨,而卓克基土司官寨就在其中。土司,政治旧制的少数民族首领。“卓克基”,嘉绒藏语,“至高无上”的意思。自然,那个“高大上”的四合院建筑群就是官寨了。

此刻,官人不知何处去,唯余山寨满庭芳。这个官寨很不简单,不说它有700多年的古建史,单说80多年的重建史,也十分不寻常。它由末代土司索观瀛创意设计并亲自组织修建,融合了藏汉民族建筑风格,被国外行家称为“东方建筑史上的一颗明珠”。作家阿来的茅盾文学奖作品《尘埃落定》的故事原型和电视剧取景都在这里。更值得特别关注的是,这官寨与中国革命的渊源也非同凡响。

我们不妨沿着村子里的“红军长征纪念馆”的指示牌走去,就可以听到那个令人肃然起敬的故事:1935年长征时,毛泽东、朱德、周恩来、张闻天等曾在这里住过,党史有关“卓克基会议”(中央政治局常委会议)的记录,就表明当时的许多重要的民族问题、政策及作战计划,都在这里讨论并形成方案实施。1952年,毛泽东接见作为国庆观礼代表的索观瀛时说,“我在你家住过一周……你实在是藏民族中的开明人士啊!”卓克基土司官寨作为重要的历史见证,被列为全国重点文物保护单位,国家AAAA级旅游景区。而西索民居,也是四川省文物保护对象,因为它太有特点了!

关于官寨的叙说,多见媒体,不赘述了,就说说西索村的见闻吧。这里是藏区,属阿坝州马尔康市马尔康镇管辖。民居的藏式或藏汉结合的建筑风格显而易见,高原上的土风土俗尤其鲜明突出。横跨梭磨河的桥就叫转经桥,转经筒排列在桥栏两边,过河随手顺时针拨动转经筒,经筒便飞转起来,快意伴行,时来运转。轻松地行走在沿江村道,时花红艳,两三层高的楼房墙面彩绘生动活泼,颜色红、橙、蓝与赭石相间,纯白的瘦腰方形与回龙纹样对比,呈现吉祥如意的民俗乡土气息。石块铺面的沿江街道还算宽绰,屋边有小车停泊,路面会车应该不成问题。我们居然还在这山窝窝里看到有时尚的咖啡店,猜想一定是游客维系了这洋饮品店的生存,但也足以说明,这里的族人生活,与残存于脑际中的少数民族刀耕火种、茹毛饮血岁月的印象,已经相去甚远。

往上走,算是山路了,空间的占用就没有江边那么幸运,十分狭窄逼仄。这让我想起北非小镇舍夫沙万,民居也是依山而建,伊斯兰式的房子不是涂白就是涂蓝,被称为童话世界。居所的巷道也是高低起伏,只能行人,不能通车。而藏区里西索村的村容舍貌,就很不一样,藏民们一点也不在乎什么狭窄逼仄,该认真的认真,该细致的细致,全都智慧地体现在房子的建造和装饰上,砌砖与叠石相结合,平整与粗犷相统一,天然与人工为伍,艺术和手工结盟,一条小巷,简直就是民居建筑的博物馆、居者心性的阅览室,几乎囊括了嘉绒藏族建筑艺术的所有特点。譬如,看似随心所欲地堆放的烧火木柴,其实是一堵墙,这种淳朴地道、因地制宜、土里土气的设计,最接地气和体现水平了,在墙上头,还有嫣红的野花迎着阳光怒放呢。要是再看门头和屋檐的榫卯结构和雕刻彩绘,就更是可以让有兴趣者驻足半天。艺术源于生活,生活体现艺术,能达到高境界糅合的只能是智者。与舍夫沙万的建筑相比,一个简单简朴,一个繁复庞杂,一个轻描淡写,一个浓墨重彩,东西方文化差异与审美观念的不同与碰撞,可显见一斑。

觉得不过瘾,我们干脆走进村内一户普通人家去瞧瞧。这家人做点小生意,开的是藏家小餐馆。饭点早已过,走泛了,看困了,我们都觉得肚子饿,正好弄个藏式午餐品尝下,顺便参观下西索人的居里内饰,也不枉到此地走一遭。餐馆里的墙上挂个羊头骨或唐卡、藏毯什么的,桌椅全都用粗木糙板,整个环境质地古朴,土到掉渣,却耐人寻味。穿过堂屋,光线一下子光亮起来,原来小屋还有通幽处,屋子后进与河边接壤,梭磨河唱着歌儿流淌而过,像北海的疍家棚,几根柱子撑起露天棚架,张开俩帐篷,桌上青稞酒、酥油茶,风凉水冷,再烤个羊肉,来个鲁朗石锅鸡,荨麻汤再加上糌粑,也就优哉游哉了,一方水土的盘中之餐,让人感怀至深啊!

想当年的漫漫红军路,嚼草根、啃树皮,如今已有大把人,慢条斯理一呷三咂地喝上了让味蕾大大地过瘾解馋的咖啡饮品!

回望那梭磨河畔,一早弥漫起来的浓浓阴霾,早就被阳光驱散得杳无踪迹……

(作者为北海人,中国报告文学学会、中国摄影家协会会员。)